漏洞信息

漏洞简介

- 漏洞名称:Redis Lua子系统缓冲区溢出漏洞

- 漏洞编号:CVE-2018-11218

- 漏洞类型:缓冲区溢出

- CVSS评分:【CVSS v2.0:】【CVSS v3.0:】

- 漏洞危害等级:高危

组件概述

Redis(Remote Dictionary Server ),即远程字典服务,是一个开源的使用ANSI C语言编写、支持网络、可基于内存亦可持久化的日志型、Key-Value数据库,并提供多种语言的API。

它通常被称为数据结构服务器,因为值(value)可以是 字符串(String), 哈希(Hash), 列表(list), 集合(sets) 和 有序集合(sorted sets)等类型。

漏洞概述

Redis 3.2.12之前版本、4.0.10之前的4.x版本和5.0 RC2之前的5.x版本中的Lua子系统的cmsgpack库存在缓冲区溢出漏洞,该漏洞源于程序未能执行正确的内存操作。远程攻击者可通过发送请求利用该漏洞造成拒绝服务或执行任意代码。

漏洞利用条件

攻击者可以通过远程连接到redis-server服务器,发送命令执行cmsgpack.pack()函数,触发缓冲区溢出漏洞。

漏洞影响

Redis:Labs Redis up to 3.2.12

Redis:Labs Redis up to 4.0.10

Redis:Labs Redis up to 5.0 RC2

漏洞修复

https://github.com/redis/redis/commit/5ccb6f7a791bf3490357b00a898885759d98bab0

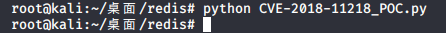

漏洞复现

应用协议

6379/RESP

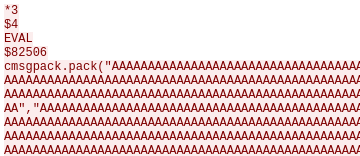

漏洞复现

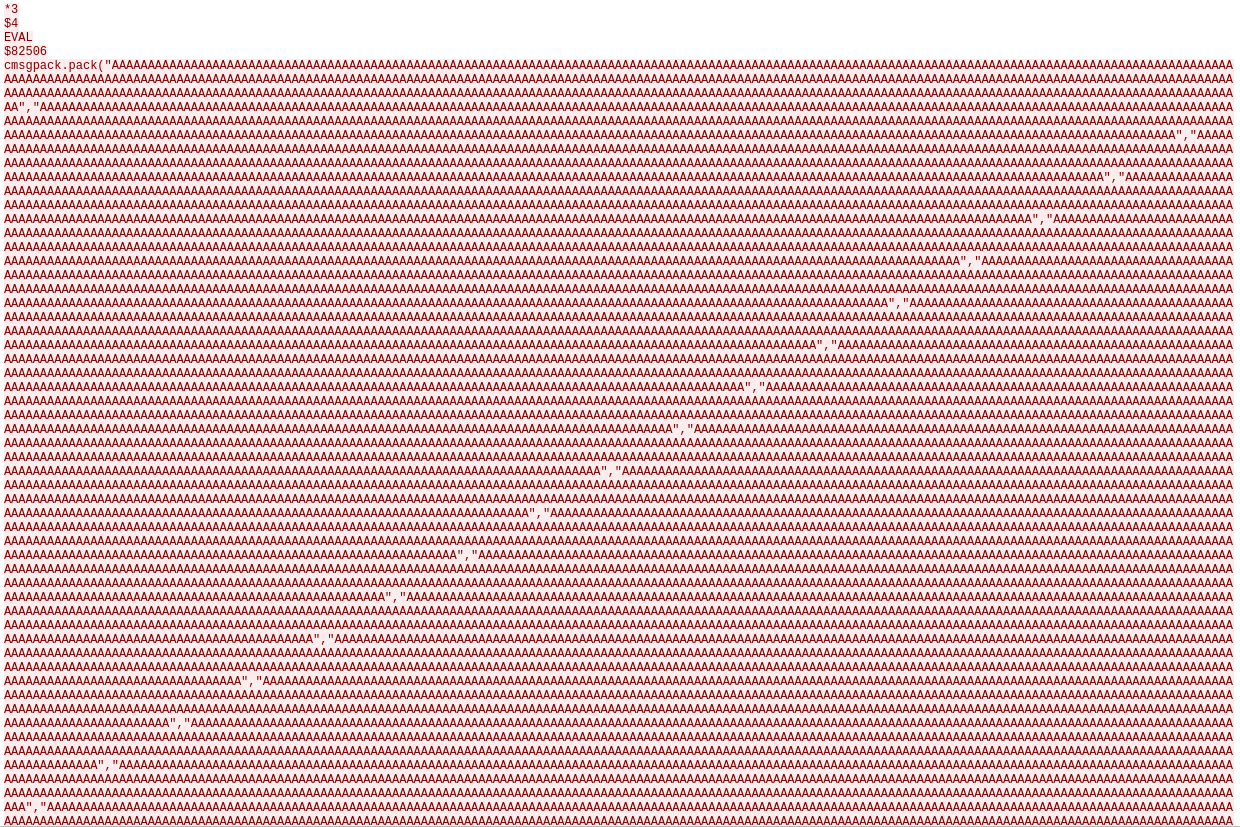

poc内容为发送一段cmsgpack.pack函数的调用,注入大量的字符,导致拒绝服务。

发送后无回包

漏洞分析

技术背景

Redis是轻量级的,非易失性键值数据存储。 它通过Redis序列化协议(RESP)提供对简单易变数据结构的访问,该协议是基于TCP的协议。 与大多数其他数据库一样,Redis遵循客户端—服务器模型。 客户端能够通过Redis命令在Redis服务器上创建,修改和检索记录。

例如,以下命令创建“ TEST”字符串记录并将其分配给“ 1234”键值,将此记录修改为“ TEST2”并分别检索记录:

1 | SET 1234 TEST |

有关Redis命令的完整列表,请参考 http://redis.io/commands

Redis客户端通过端口6379通过TCP使用Redis序列化协议(RESP)与服务器进行通信。可通过 http://redis.io/topics/protocol获得该协议详细说明。 RESP使用五种数据类型,这些数据类型由相应数据的第一个字节标识:

简单字符串以“ +”字符开头

错误以“-”字符开头

整数以“:”字符开头

批量字符串以“ $”字符开头

数组以“ *”字符开头

批量字符串以“ $”字符开头,后跟相应字符串的长度。 以下重点介绍如何将“ Sangfor”表示为大容量字符串:

1 | $7 CRLF |

其中CRLF表示新的行序列回车(CR),后跟换行(LF)。

RESP数组以“ *”字符开头,后跟数组中的元素数。 下面说明了一个由2个元素组成的大容量字符串数组:

1 | *2 CRLF |

所有Redis命令都通过RESP字符串数组发送到服务器。 例如,上述SET命令将以下形式发送:

1 | *3 CRLF |

EVAL script numkeys key [key …] arg [arg …]

可用版本: >= 2.6.0

时间复杂度: EVAL 和 EVALSHA 可以在 O(1) 复杂度内找到要被执行的脚本,其余的复杂度取决于执行的脚本本身。

从 Redis 2.6.0 版本开始,通过内置的 Lua 解释器,可以使用 EVAL 命令对 Lua 脚本进行求值。

script 参数是一段 Lua 5.1 脚本程序,它会被运行在 Redis 服务器上下文中,这段脚本不必(也不应该)定义为一个 Lua 函数。

numkeys 参数用于指定键名参数的个数。

键名参数 key [key ...] 从 EVAL 的第三个参数开始算起,表示在脚本中所用到的那些 Redis 键(key),这些键名参数可以在 Lua 中通过全局变量 KEYS 数组,用 1 为基址的形式访问( KEYS[1] , KEYS[2] ,以此类推)。

在命令的最后,那些不是键名参数的附加参数 arg [arg ...] ,可以在 Lua 中通过全局变量 ARGV 数组访问,访问的形式和 KEYS 变量类似( ARGV[1] 、 ARGV[2] ,诸如此类)。

上面这几段长长的说明可以用一个简单的例子来概括:

1 | > eval "return {KEYS[1],KEYS[2],ARGV[1],ARGV[2]}" 2 key1 key2 first second |

其中 "return {KEYS[1],KEYS[2],ARGV[1],ARGV[2]}" 是被求值的 Lua 脚本,数字 2 指定了键名参数的数量, key1 和 key2 是键名参数,分别使用 KEYS[1] 和 KEYS[2] 访问,而最后的 first 和 second 则是附加参数,可以通过 ARGV[1] 和 ARGV[2] 访问它们。

在 Lua 脚本中,可以使用两个不同函数来执行 Redis 命令,它们分别是:

redis.call()redis.pcall() 这两个函数的唯一区别在于它们使用不同的方式处理执行命令所产生的错误,在后面的『错误处理』部分会讲到这一点。

redis.call() 和 redis.pcall() 两个函数的参数可以是任何格式良好(well formed)的 Redis 命令:

1 | > eval "return redis.call('set','foo','bar')" 0 |

需要注意的是,上面这段脚本的确实现了将键 foo 的值设为 bar 的目的,但是,它违反了 EVAL 命令的语义,因为脚本里使用的所有键都应该由 KEYS 数组来传递,就像这样:

1 | > eval "return redis.call('set',KEYS[1],'bar')" 1 foo |

要求使用正确的形式来传递键(key)是有原因的,因为不仅仅是 EVAL 这个命令,所有的 Redis 命令,在执行之前都会被分析,籍此来确定命令会对哪些键进行操作。

因此,对于 EVAL 命令来说,必须使用正确的形式来传递键,才能确保分析工作正确地执行。除此之外,使用正确的形式来传递键还有很多其他好处,它的一个特别重要的用途就是确保 Redis 集群可以将你的请求发送到正确的集群节点。(对 Redis 集群的工作还在进行当中,但是脚本功能被设计成可以与集群功能保持兼容。)不过,这条规矩并不是强制性的,从而使得用户有机会滥用(abuse) Redis 单实例配置(single instance configuration),代价是这样写出的脚本不能被 Redis 集群所兼容。

在 Lua 数据类型和 Redis 数据类型之间转换

当 Lua 通过 call() 或 pcall() 函数执行 Redis 命令的时候,命令的返回值会被转换成 Lua 数据结构。同样地,当 Lua 脚本在 Redis 内置的解释器里运行时,Lua 脚本的返回值也会被转换成 Redis 协议(protocol),然后由 EVAL 将值返回给客户端。

数据类型之间的转换遵循这样一个设计原则:如果将一个 Redis 值转换成 Lua 值,之后再将转换所得的 Lua 值转换回 Redis 值,那么这个转换所得的 Redis 值应该和最初时的 Redis 值一样。

换句话说, Lua 类型和 Redis 类型之间存在着一一对应的转换关系。

以下列出的是详细的转换规则:

从 Redis 转换到 Lua :

- Redis integer reply -> Lua number / Redis 整数转换成 Lua 数字

- Redis bulk reply -> Lua string / Redis bulk 回复转换成 Lua 字符串

- Redis multi bulk reply -> Lua table (may have other Redis data types nested) / Redis 多条 bulk 回复转换成 Lua 表,表内可能有其他别的 Redis 数据类型

- Redis status reply -> Lua table with a single ok field containing the status / Redis 状态回复转换成 Lua 表,表内的

ok域包含了状态信息 - Redis error reply -> Lua table with a single err field containing the error / Redis 错误回复转换成 Lua 表,表内的

err域包含了错误信息 - Redis Nil bulk reply and Nil multi bulk reply -> Lua false boolean type / Redis 的 Nil 回复和 Nil 多条回复转换成 Lua 的布尔值

false

从 Lua 转换到 Redis:

- Lua number -> Redis integer reply / Lua 数字转换成 Redis 整数

- Lua string -> Redis bulk reply / Lua 字符串转换成 Redis bulk 回复

- Lua table (array) -> Redis multi bulk reply / Lua 表(数组)转换成 Redis 多条 bulk 回复

- Lua table with a single ok field -> Redis status reply / 一个带单个

ok域的 Lua 表,转换成 Redis 状态回复 - Lua table with a single err field -> Redis error reply / 一个带单个

err域的 Lua 表,转换成 Redis 错误回复 - Lua boolean false -> Redis Nil bulk reply / Lua 的布尔值

false转换成 Redis 的 Nil bulk 回复

从 Lua 转换到 Redis 有一条额外的规则,这条规则没有和它对应的从 Redis 转换到 Lua 的规则:

- Lua boolean true -> Redis integer reply with value of 1 / Lua 布尔值

true转换成 Redis 整数回复中的1

以下是几个类型转换的例子:

1 | > eval "return 10" 0 |

在上面的三个代码示例里,前两个演示了如何将 Lua 值转换成 Redis 值,最后一个例子更复杂一些,它演示了一个将 Redis 值转换成 Lua 值,然后再将 Lua 值转换成 Redis 值的类型转过程。

脚本的原子性

Redis 使用单个 Lua 解释器去运行所有脚本,并且, Redis 也保证脚本会以原子性(atomic)的方式执行:当某个脚本正在运行的时候,不会有其他脚本或 Redis 命令被执行。这和使用 MULTI / EXEC 包围的事务很类似。在其他别的客户端看来,脚本的效果(effect)要么是不可见的(not visible),要么就是已完成的(already completed)。

另一方面,这也意味着,执行一个运行缓慢的脚本并不是一个好主意。写一个跑得很快很顺溜的脚本并不难,因为脚本的运行开销(overhead)非常少,但是当你不得不使用一些跑得比较慢的脚本时,请小心,因为当这些蜗牛脚本在慢吞吞地运行的时候,其他客户端会因为服务器正忙而无法执行命令。

错误处理

前面的命令介绍部分说过, redis.call() 和 redis.pcall() 的唯一区别在于它们对错误处理的不同。

当 redis.call() 在执行命令的过程中发生错误时,脚本会停止执行,并返回一个脚本错误,错误的输出信息会说明错误造成的原因:

1 | redis> lpush foo a |

和 redis.call() 不同, redis.pcall() 出错时并不引发(raise)错误,而是返回一个带 err 域的 Lua 表(table),用于表示错误:

1 | redis 127.0.0.1:6379> EVAL "return redis.pcall('get', 'foo')" 0 |

带宽和 EVALSHA

EVAL 命令要求你在每次执行脚本的时候都发送一次脚本主体(script body)。Redis 有一个内部的缓存机制,因此它不会每次都重新编译脚本,不过在很多场合,付出无谓的带宽来传送脚本主体并不是最佳选择。

为了减少带宽的消耗, Redis 实现了 EVALSHA 命令,它的作用和 EVAL 一样,都用于对脚本求值,但它接受的第一个参数不是脚本,而是脚本的 SHA1 校验和(sum)。

EVALSHA 命令的表现如下:

- 如果服务器还记得给定的 SHA1 校验和所指定的脚本,那么执行这个脚本

- 如果服务器不记得给定的 SHA1 校验和所指定的脚本,那么它返回一个特殊的错误,提醒用户使用 EVAL 代替 EVALSHA

以下是示例:

1 | > set foo bar |

客户端库的底层实现可以一直乐观地使用 EVALSHA 来代替 EVAL ,并期望着要使用的脚本已经保存在服务器上了,只有当 NOSCRIPT 错误发生时,才使用 EVAL 命令重新发送脚本,这样就可以最大限度地节省带宽。

这也说明了执行 EVAL 命令时,使用正确的格式来传递键名参数和附加参数的重要性:因为如果将参数硬写在脚本中,那么每次当参数改变的时候,都要重新发送脚本,即使脚本的主体并没有改变,相反,通过使用正确的格式来传递键名参数和附加参数,就可以在脚本主体不变的情况下,直接使用 EVALSHA 命令对脚本进行复用,免去了无谓的带宽消耗。

脚本缓存

Redis 保证所有被运行过的脚本都会被永久保存在脚本缓存当中,这意味着,当 EVAL 命令在一个 Redis 实例上成功执行某个脚本之后,随后针对这个脚本的所有 EVALSHA 命令都会成功执行。

刷新脚本缓存的唯一办法是显式地调用 SCRIPT FLUSH 命令,这个命令会清空运行过的所有脚本的缓存。通常只有在云计算环境中,Redis 实例被改作其他客户或者别的应用程序的实例时,才会执行这个命令。

缓存可以长时间储存而不产生内存问题的原因是,它们的体积非常小,而且数量也非常少,即使脚本在概念上类似于实现一个新命令,即使在一个大规模的程序里有成百上千的脚本,即使这些脚本会经常修改,即便如此,储存这些脚本的内存仍然是微不足道的。

事实上,用户会发现 Redis 不移除缓存中的脚本实际上是一个好主意。比如说,对于一个和 Redis 保持持久化链接(persistent connection)的程序来说,它可以确信,执行过一次的脚本会一直保留在内存当中,因此它可以在流水线中使用 EVALSHA 命令而不必担心因为找不到所需的脚本而产生错误(稍候我们会看到在流水线中执行脚本的相关问题)。

SCRIPT 命令

Redis 提供了以下几个 SCRIPT 命令,用于对脚本子系统(scripting subsystem)进行控制:

- SCRIPT FLUSH :清除所有脚本缓存

- [SCRIPT EXISTS sha1 sha1 …] :根据给定的脚本校验和,检查指定的脚本是否存在于脚本缓存

- SCRIPT LOAD script :将一个脚本装入脚本缓存,但并不立即运行它

- SCRIPT KILL :杀死当前正在运行的脚本

纯函数脚本

在编写脚本方面,一个重要的要求就是,脚本应该被写成纯函数(pure function)。

也就是说,脚本应该具有以下属性:

- 对于同样的数据集输入,给定相同的参数,脚本执行的 Redis 写命令总是相同的。脚本执行的操作不能依赖于任何隐藏(非显式)数据,不能依赖于脚本在执行过程中、或脚本在不同执行时期之间可能变更的状态,并且它也不能依赖于任何来自 I/O 设备的外部输入。

使用系统时间(system time),调用像 RANDOMKEY 那样的随机命令,或者使用 Lua 的随机数生成器,类似以上的这些操作,都会造成脚本的求值无法每次都得出同样的结果。

为了确保脚本符合上面所说的属性, Redis 做了以下工作:

- Lua 没有访问系统时间或者其他内部状态的命令

- Redis 会返回一个错误,阻止这样的脚本运行: 这些脚本在执行随机命令之后(比如 RANDOMKEY 、 [SRANDMEMBER key count] 或 TIME 等),还会执行可以修改数据集的 Redis 命令。如果脚本只是执行只读操作,那么就没有这一限制。注意,随机命令并不一定就指那些带 RAND 字眼的命令,任何带有非确定性的命令都会被认为是随机命令,比如 TIME 命令就是这方面的一个很好的例子。

- 每当从 Lua 脚本中调用那些返回无序元素的命令时,执行命令所得的数据在返回给 Lua 之前会先执行一个静默(slient)的字典序排序(lexicographical sorting)。举个例子,因为 Redis 的 Set 保存的是无序的元素,所以在 Redis 命令行客户端中直接执行 SMEMBERS key ,返回的元素是无序的,但是,假如在脚本中执行

redis.call("smembers", KEYS[1]),那么返回的总是排过序的元素。 - 对 Lua 的伪随机数生成函数

math.random和math.randomseed进行修改,使得每次在运行新脚本的时候,总是拥有同样的 seed 值。这意味着,每次运行脚本时,只要不使用math.randomseed,那么math.random产生的随机数序列总是相同的。

尽管有那么多的限制,但用户还是可以用一个简单的技巧写出带随机行为的脚本(如果他们需要的话)。

假设现在我们要编写一个 Redis 脚本,这个脚本从列表中弹出 N 个随机数。一个 Ruby 写的例子如下:

1 | require 'rubygems' |

这个程序每次运行都会生成带有以下元素的列表:

1 | > lrange mylist 0 -1 |

上面的 Ruby 程序每次都只生成同样的列表,用途并不是太大。那么,该怎样修改这个脚本,使得它仍然是一个纯函数(符合 Redis 的要求),但是每次调用都可以产生不同的随机元素呢?

一个简单的办法是,为脚本添加一个额外的参数,让这个参数作为 Lua 的随机数生成器的 seed 值,这样的话,只要给脚本传入不同的 seed ,脚本就会生成不同的列表元素。

以下是修改后的脚本:

1 | RandomPushScript = <<EOF |

尽管对于同样的 seed ,上面的脚本产生的列表元素是一样的(因为它是一个纯函数),但是只要每次在执行脚本的时候传入不同的 seed ,我们就可以得到带有不同随机元素的列表。

Seed 会在复制(replication link)和写 AOF 文件时作为一个参数来传播,保证在载入 AOF 文件或附属节点(slave)处理脚本时, seed 仍然可以及时得到更新。

注意,Redis 实现保证 math.random 和 math.randomseed 的输出和运行 Redis 的系统架构无关,无论是 32 位还是 64 位系统,无论是小端(little endian)还是大端(big endian)系统,这两个函数的输出总是相同的。

全局变量保护

为了防止不必要的数据泄漏进 Lua 环境, Redis 脚本不允许创建全局变量。如果一个脚本需要在多次执行之间维持某种状态,它应该使用 Redis key 来进行状态保存。

企图在脚本中访问一个全局变量(不论这个变量是否存在)将引起脚本停止, EVAL 命令会返回一个错误:

1 | redis 127.0.0.1:6379> eval 'a=10' 0 |

Lua 的 debug 工具,或者其他设施,比如打印(alter)用于实现全局保护的 meta table ,都可以用于实现全局变量保护。

实现全局变量保护并不难,不过有时候还是会不小心而为之。一旦用户在脚本中混入了 Lua 全局状态,那么 AOF 持久化和复制(replication)都会无法保证,所以,请不要使用全局变量。

避免引入全局变量的一个诀窍是:将脚本中用到的所有变量都使用 local 关键字定义为局部变量。

库

Redis 内置的 Lua 解释器加载了以下 Lua 库:

basetablestringmathdebugcjsoncmsgpack其中

cjson库可以让 Lua 以非常快的速度处理 JSON 数据,除此之外,其他别的都是 Lua 的标准库。每个 Redis 实例都保证会加载上面列举的库,从而确保每个 Redis 脚本的运行环境都是相同的。

cmsgpack

Lua-cmsgpack是MessagePack的一个实现,它是一个Lua 5.1 / 5.2 / 5.3在一个没有外部依赖性的自包含C文件中的绑定。

该库是根据BSD两条款许可获得许可的开源软件。

用法

导出的API非常简单,包含四个功能:

基本API:

1 | msgpack = cmsgpack.pack(lua_object1, lua_object2, ..., lua_objectN) |

详细的API使您可以更好地控制解压缩多个值:

1 | resume_offset, lua_object1 = cmsgpack.unpack_one(msgpack) |

作用:

pack(arg1, arg2, ..., argn)-将任意数量的lua对象打包到一个msgpack流中。返回:msgpackunpack(msgpack)-将msgpack中的所有对象解压缩为单独的返回值。返回:object1,object2,…,objectNunpack_one(msgpack); unpack_one(msgpack, offset)-偏移后解压缩第一个对象。返回:偏移量,对象unpack_limit(msgpack, limit); unpack_limit(msgpack, limit, offset)-解压缩第一个limit对象并返回:offset,object1,objet2,…,objectN(上限,但如果没有很多要解压缩的对象,则返回的数量可能少于限制) 当您使用

unpack_one或到达输入流的末尾时,将返回unpack_limit的偏移量-1。 你可能会

require "msgpack"也可能会require "msgpack.safe"。安全版本将错误返回为(nil,errstring)。 但是,由于Lua数字和表类型的性质,必须很好地理解库的一些行为,以避免出现问题:

仅当所有键均由以1开头,以N结尾,不带孔且没有其他非数字键的增量整数组成时,表才转换为MessagePack数组类型。所有其他表都将转换为映射。

空表总是转换为MessagePack数组,其理由是空列表比空映射(通常用于表示具有字段的对象)更为常见。

如果floor(number)== number,则Lua数字将转换为整数类型,否则将其转换为MessagePack浮点或双精度值。

当Lua数转换为float或double时,如果与double表示相比不损失精度,则首选前者。

将MessagePack大整数(64位)转换为Lua编号时,结果编号可能不会代表原始编号,而只是一个近似值。这是不可避免的,因为Lua数值类型通常是双精度浮点类型。

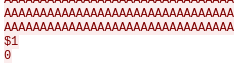

详细分析

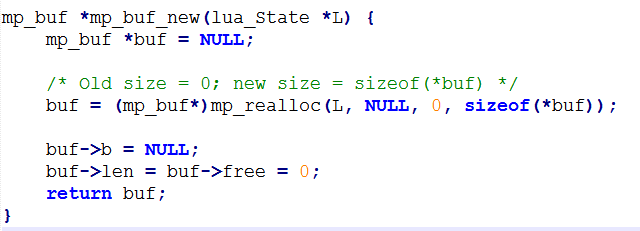

deps/lua/src/lua_cmsgpack.c

流量分析

发送cmsgpack.pack调用,并设置超多的超长字符串参数

参考资料

- https://github.com/redis/redis/commit/52a00201fca331217c3b4b8b634f6a0f57d6b7d3

- https://github.com/redis/redis/commit/90b6337c155aa0330143f5b0a0af1d430271d400

- https://gist.github.com/antirez/82445fcbea6d9b19f97014cc6cc79f8a

- https://gist.github.com/antirez/bca0ad7a9c60c72e9600c7f720e9d035

- http://antirez.com/news/119

- https://github.com/redis/redis/issues/5017